「体力がなくて試合で活躍できない…」

「もっとバスケで頭を使うプレイがしたいけど、どうすればいいんだろう?」

もし、あなたやお子さんがこんな悩みを抱えているなら、この記事はきっとお役に立ちます!

バスケットボールを始めたばかりの初心者の方、これからもっと上手になりたい中学生、そしてお子さんの成長を応援する保護者の皆さん、バスケは体力だけで決まるスポーツではありません。

実は、走る量や体力に頼るだけでなく、「頭を使う」戦術を理解することで、誰でもバスケが上達し、試合で活躍できるようになるんです。

この記事では、初心者の方でもすぐに理解できるバスケ戦術の基本と、その実践方法を詳しくご紹介します。読み終わる頃には、きっと「これなら自分にもできる!」「試合で試してみたい!」と、ワクワクした気持ちになっているはずですよ!

なぜ「走らないバスケ」が効果的なのか?戦術の重要性とは

バスケが上手になりたい!そう思ったら、まずは走り込みやドリブル練習を想像しますよね。もちろんそれも大切ですが、実は「走らないバスケ」、つまり戦術を理解して効率的にプレイすることが、チームを勝利に導く大きな鍵なんです。

漠然と「バスケって難しい戦術があるらしい」と考えている方もいるかもしれませんが、戦術には明確な理由と効果があります。

体力を温存し、効率的に得点を生み出す

「走らないバスケ」はやみくもに動き続けるのではなく、体力を温存しながら、効率的に得点を生み出すための戦術なんです。

バスケの試合は40分間(ミニバスは24分間、中学生は32分)と長く、常に全力で走り続けるのは非常に難しいからです。特に中学生や初心者のうちは、すぐに息が上がってしまい、肝心な局面でパフォーマンスが落ちてしまうこともありますよね。

NBAのトップチームや日本のBリーグでも、単に走るだけでなく、パス&ランやオフボールムーブなど、いかに無駄なく効率的に動くかを追求しています。

「走らない」というのは、決してサボることではありません。これは、パスを回して相手ディフェンスを動かし、空いたスペースを効果的に使うことで、シュートチャンスを作り出すことなんです。

例えば、パスを出したら止まるのではなく、味方のためにスペースを作るように動く「パス&ラン」は、体力を使わずに効果的なオフェンスを展開する基本中の基本なんですよ。

実践イメージ: 少ない動きでディフェンスを揺さぶり、ゴールへ向かうパスルートを作る

場面: オフェンス時、特にハーフコートでのセットプレイ

戦術では、多くのチームで作戦ボードを使用します。作戦ボードを使用して自分たちが行いたいプレーを指示します。

相手の裏をかく「頭を使う」プレイの面白さ

次に、「走らないバスケ」は、フィジカルに頼るだけでなく、相手の裏をかく「頭を使う」プレイの面白さを教えてくれます。

なぜなら、バスケは体力や身体能力だけでなく、どれだけ状況を判断し、相手の意図を読んで先手を打てるかが勝敗を分けるスポーツだからです。

体が大きい選手や足が速い選手ばかりが活躍するわけではありません。むしろ、NBAには体格で劣る選手でも、バスケIQの高さでチームの中心となっている選手がたくさんいます。

例えば、味方のスクリーンを利用してディフェンスを振り切ったり、相手がパスを読んで動いた逆を突いてカットしたり、といったプレイは、まさに「頭を使う」プレイの典型です。

ディフェンスの予測を逆手に取る駆け引きは、成功した時の爽快感が格別ですよ。この感覚を掴めると、バスケが何倍も楽しくなるはずです。

実践イメージ: 相手ディフェンスが一瞬迷った隙を突いて、フリーでボールを受ける

場面: オフェンス時、パスを受けたい時、1on1の駆け引き

引用: Five-star basketball If a teammate dribbles at you, cut backdoor. You’ll likely be open.より

チーム全体の力を引き出す連携プレ➖

そして、「走らないバスケ」は、個人技だけでなく、戦術を通じてチーム全体の力を引き出す上で非常に重要な役割を担います。

なぜなら、バスケは5人で行うチームスポーツだからです。いくら個人が素晴らしいスキルを持っていても、バラバラにプレーしていては、強い相手にはなかなか勝てません。

戦術を全員で共有し、連携してプレーすることで、チームが足し算ではなく、掛け算のように個々の能力以上の力が発揮されるんです。

例えば、ピック&ロールやスペーシングといった戦術は、2人以上の選手が連動して動くことで、ディフェンスに的を絞らせず、シュートやパスのチャンスを作り出します。

全員が頭を使うことで、ボールがスムーズに回り、美しい連携プレイが生まれるでしょう。これは、練習を重ねてチームメイトと息が合った時にこそ味わえる、バスケの醍醐味なんです。

実践イメージ: 5人が連動して動き、相手ディフェンスを翻弄する

場面: 試合中のオフェンス、ハーフコートオフェンスの練習

以下の動画では紹介した戦術を学ぶ重要性を実際の試合映像の解説と共に紹介していますので、ぜひ一緒にご覧ください!

初心者でもできる!「頭を使う」バスケ戦術の基本3選

「戦術って難しそう…」と感じているバスケ初心者さんや中学生の皆さんもご安心ください!ここからは、今日からすぐに実践できる「頭を使う」バスケ戦術の基本を3つご紹介します。

これらの戦術を理解し、練習に取り入れることで、きっと試合での視野が広がり、もっとバスケが楽しくなりますよ!「どんな練習をさせたらいいの?」と悩む保護者の方も必見です。

①スペーシングの基本(コートを広く使う意識)

スペーシングとは、オフェンス時にコート全体を広く使う意識を持つことで、ディフェンスの集中を分散させ、味方や自分にスペースを作り出すための基本戦術なんです。

バスケのコートは限られた空間ですが、ここに5人の選手が固まっていては、ディフェンスが守りやすくなってしまい、シュートやドライブのコースが塞がれてしまうからです。コートを広く使うことで、ディフェンスは広範囲を守らなければならなくなり、どこかに隙が生まれる可能性が高まります。

スペーシングの基本知識

- スペーシングを広げると、ディフェンスの間も広くなるため、ドライブやバックドアカットなどのカッティングで攻めたりしやすくなる

- オフェンスプレーヤー同士は5〜6m離れておくのが「よいスペーシング」となる

- オフェンスプレーヤー同士が近すぎると、ディフェンスに守られやすくなるのに加えてオフェンスも窮屈になってしまう

以下の動画ではスペーシングを意識したドリルを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

スペーシングドリル

- スリーポイントラインの外側に4人、トップ、両サイドの45°とコーナーにマーカーを置く

- トップから開始し、ボールマンはパスかドリブルで隣のマーカーに移動するかを選択できる

- ドリブルで移動した時に他のプレーヤーは空いたスペースを埋めてスペーシングを崩さないように動く

- 3回ドリブルをしたらドライブしてシュートを打つ

戦術の土台となる3パターンのスペーシング

最初に覚えたいスペーシング知識は「5アウト」「4アウト1イン」「3アウト2イン」です。ここから戦術に発展していったり、オフェンスの際にピック&ロールやカッティングをするベースになるので、しっかりと身につけましょう。

- 3アウト2イン

3人がスリーポイントラインの外側、2人が内側に配置するスペーシング

アウトサイドとインサイドでバランスよく攻められ、インサイドに2人配置しているのでリバウンドやインサイドから攻めるのに強いです。

- 4アウト1イン

4人をスリーポイントラインの外側に、1人を内側に配置するスペーシング

ここからセットオフェンスに繋がる基本ポジションです

インサイドの選手の選手を起点にすることで、オフェンスを組み立てることができます。

インサイドの選手はボールサイドに配置するか、ボールサイドとは逆に配置するかはチームやオフェンスの役割によって異なります。

- 5アウト

5人全員をスリーポイントラインの外側に配置するスペーシング

インサイドのスペースが大きく空いているため、背が大きいプレーヤーがいなくてもドライブやカッティングでゴール下のシュートを狙えます。

リバウンドには弱いため、ボールから遠いプレーヤーはランニングリバウンドに参加したり、シュートを放ったら素早くディフェンスに戻ったりしてカバーできるようにしましょう。

実践内容: パスを出したら動くことを徹底しましょう。例えば、パスを出した後、ボールのあるサイドに固まらず、ウィークサイド(ボールと反対側のサイド)へ移動してスペースを作る意識を持つことが大切です。

また、味方が1on1を仕掛けている時、その邪魔にならないように、シュートが打てる位置で待つ(シューターはスリーポイントラインの奥、ドライブが得意な選手はミドルレンジなど)こともスペーシングの一つです。

実践イメージ: 相手ディフェンスが密集せず、味方がフリーになりやすい状況を作る。まるで、広い公園で鬼ごっこをするように、逃げ道がたくさんある状態。

スペーシングのまとめ

・スペーシングは、コートを広く使うことでディフェンスを分散させ、得点機会を生むバスケ戦術の基盤。スペーシングを崩さずに空いたスペースは埋めることを意識しよう。

・「5アウト」「4アウト1イン」「3アウト2イン」の配置を理解し、パス後の動きを意識して実践することで、初心者でも効率的なオフェンスが可能になる。

②オフボールムーブの活用(ボールを持っていない時の動き)

オフボールムーブとは、ボールを持っていない選手が、カッティングやダイブなどの動きでシュートやパス、ドライブのチャンスを作るために行う一連の動きのことです。この動きをマスターすることが、「走らないバスケ」で頭を使うための重要な要素なんです。

なぜなら、バスケの試合中、ボールを持っている時間は全体のほんの数秒に過ぎないからです。

残りのほとんどの時間はボールを持っていないため、この時間の動きがチームのオフェンスを大きく左右します。ディフェンスから常にマークされる選手でも、賢いオフボールムーブでフリーになることができます。

オフボールムーブには様々な種類がありますが、ここでは特に重要な4つの動きである「4D」をご紹介しましょう。

オフボールムーブの基本「4D」

「4D」とは、味方のドライブに対して合わせの動きでシュートを簡単に狙うための、代表的な4つです。

この4つを押さえておくことで、オフェンスでは味方の助けになることができ、ディフェンスの隙をつくように得点を狙えるので、非常に効率よく攻めることができます。

4Dの動き

- Drift(ドリフト)

- Dive (ダイブ)

- Drag(ドラッグ)

- Defence (ディフェンス)

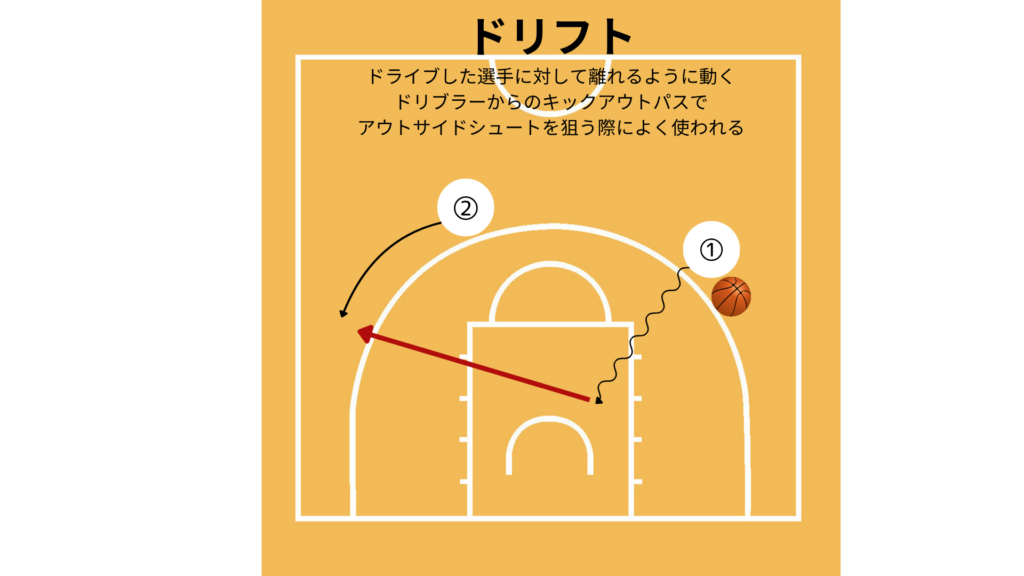

ドリフト

ドライブした選手に対して離れるように動くのがドリフト。

ドリブラーからのキックアウト(インサイドからアウトサイドに向けて出すパス)してアウトサイドシュートを狙う際によく使われる動きです。

基本的にはドライブと同じ方向に、スリーポイントラインに沿って動くのが鉄則です。

少しラインより膨らみながら、スリーポイントラインより離れた位置で合わせることで、少し前にボールミートしながらスリーポイントを打てたり、ドライブへ移りやすい姿勢を取ることができます。

SGやSFのアウトサイドシュートからせめていきたいポジションの選手は覚えておきたい動きです。

ドリフト練習ドリル

トップからのドライブに対してコーナーでドリフトして合わせます

ドリフトする選手が合図をすることで、ドライブする選手の判断力を養います。

- ドリフトする選手がバツとしていたらそのままドライブします

- ドリフトする選手がターゲットハンドを出していたらコーナーに向かってパスを出します。

- ドライブする選手がパスを出さず、ゴール下でストップした場合は、ドリフトした選手が45°にもう一度上がってパスをもらいます(リロケード)

ドライブする選手もドリフトする選手も判断力を磨けるドリルになっているので、ぜひ実践してみてください!

ドリフトのよくあるミスと改善点

- ドリフトをしようとしたが、味方と場所が近づいてしまい、プレーしづらくなってしまった。

-

まずは、味方の位置を把握するところから始めましょう。

味方の位置によってはこの後紹介するドラッグも使えるため、しっかりと判断できるようになりましょう。

また、日頃の練習からチーム内でしっかりとコミュニケーションをとって、ルールを決めておくことも重要です。

- コーナーにドリフトしたが、ドライブからパスが出せず、プレーが止まってしまった。その場合はどうすればいいか。

-

コーナーに向けてドリフトした場合でパスがもらえなかった場合、そのままコーナーに止まってしまうとボールマンにディフェンスが集まってしまうので45°に再び上がりましょう(リロケード)。

リロケードすることで、ディフェンスがボールマンに集中したらシュートを狙えるし、パスがもらえなくてもディフェンスを遠ざける効果があるのでドリフト&リロケードはセットで覚えましょう!

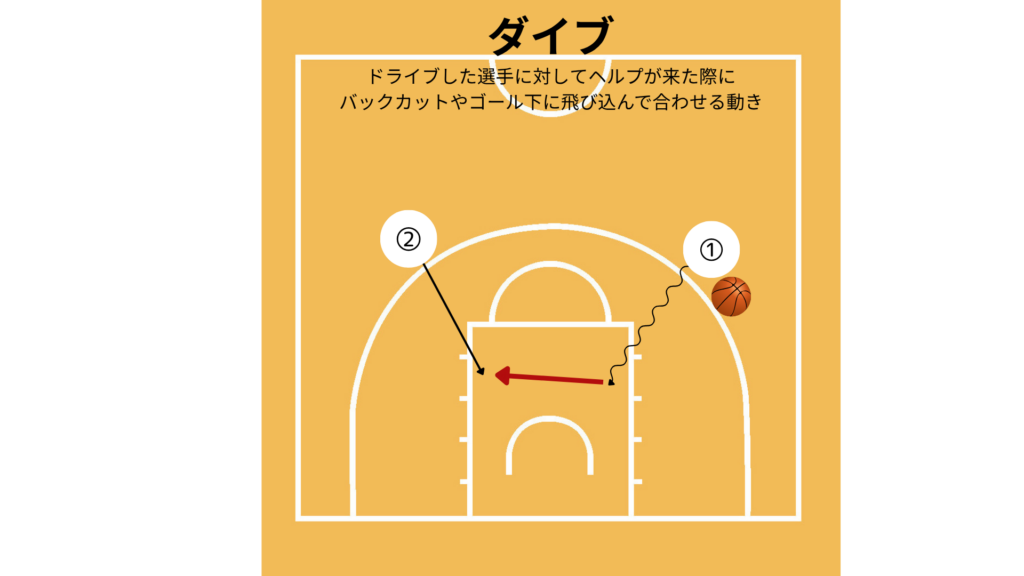

ダイブ

ドライブに対してゴールに飛び込んでいく動きがダイブ。

自分のディフェンスの意識がドライブに向いたところをバックカットやゴール下に合わせて飛び込んでパスを受け取りシュートを打ちます。

ただし、タイミングをしっかりと見極めて状況を判断しないと、ドライブの邪魔をしてしまうこともあるので、決まればゴール下の確率の高いシュートが狙える一方、少し難易度が高い動きになります。

基本的にドライブに対して、逆サイドにいる選手がダイブするのが鉄則です。ディフェンスの視線やポジションをみて、ダイブするか判断できるようになりましょう!

ダイブのよくあるミスと改善点

- 実戦になるとどのタイミングでダイブしたらいいか分からなくなってしまう。

-

ダイブのタイミングは、ドライブを開始した瞬間に始めましょう。

仮にパスがもらえなかった場合でもリバウンドに参加できるため、ゴール下までしっかりと走り切るようにしましょう。

- ダイブしてパスがもらえなかった時に、その後どうすればいいか分からない。

-

ダイブしてボールがもらえなかった時は、逆サイドのコーナーに移動するようにしましょう。

その場に止まってしまうとスペースを潰してしまいますし、3秒バイオレーションを取られてしまう可能性もあります。

チームのルールによって異なりますが、コーナーに切れてスペースを広げるように意識しましょう。

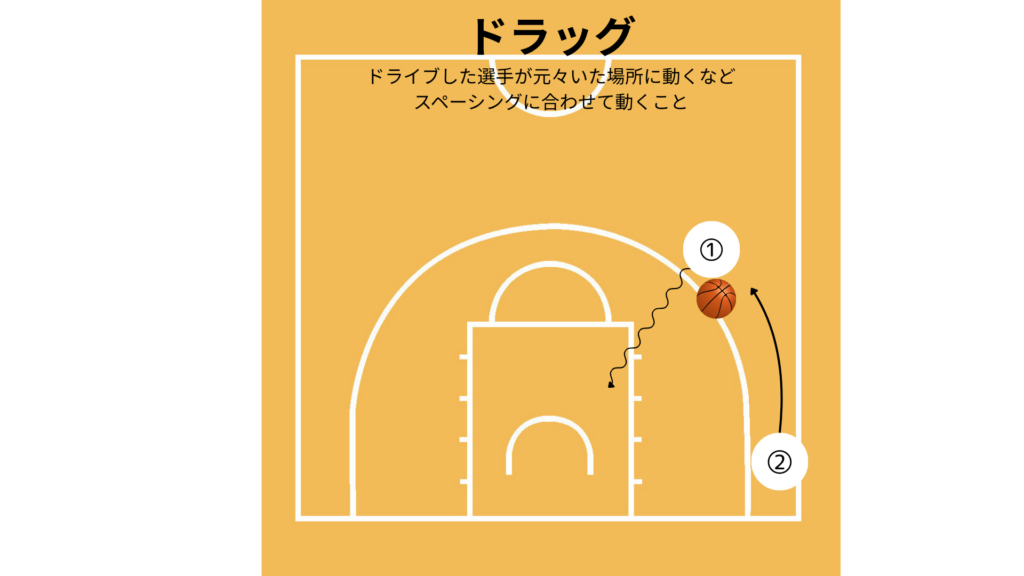

ドラッグ

ドライブに対して元々いた場所に動くなど、スペーシングを埋めるように合わせて動くのがドラッグ

オフェンスプレイヤーが流動的に動くのでディフェンスの隙が生まれやすく、ドライブ→キックアウト→ドライブなど、スペーシングが常に整った状態になるのでオフェンスに連動が生まれます。

動き方が分からない選手は、まずは空いたスペースを埋めるドラッグを意識してみてください!

ドラッグのよくあるミスと改善点

- どのような状況でドラッグすればいいか分かりません。

-

ドライブに対してシュートを狙うのではなく、あくまでスペースを維持する感覚で行うようにしましょう。

自分の立ち位置からドリフトやダイブを行えるポジショニングかを判断して、どちらも該当しなければドラッグして空いたスペースを埋めるようにしましょう。

- ドラッグをしたら自分にマークしていたディフェンスがドライブの邪魔をしてしまった。

-

ドライブに対して全てドラッグするのではなく、時にはドラッグしない判断も大切です。

ドライブに対して適切な距離感とタイミングを測り、もしドラッグしてドライブの邪魔になってしまっても、その後に自分がボールをもらえるように移動するようにしましょう。

ディフェンス

ドライブに対して、シュートが外れた場合に速攻されることを防ぐために先にディフェンスに戻り、セーフティを取る動きがディフェンス。

1人〜2人が事前にディフェンスに戻っていることで、仮に速攻で走られた際でも、高い位置からディフェンスでプレッシャーをかけることができ、数的優位な状態も回避できる確率が上がります!

主にトップから45°にいるプレイヤーがディフェンスに戻ることが多いですが、チームの方針によってオフェンスリバウンドに参加するかが異なるので、監督と確認を取りながら判断してください。

実践内容:ドライブに対して、4Dのどの動きをすれば最善なのか。様々な想定できる状況を練習しましょう。

ドライブ中の判断力向上も同時にできるので、まずは形から、慣れてきたら状況で判断を促すようなドリルを行いましょう。

使い方: 自主練では、仮想のディフェンス(コーンや椅子など)を設定し、その周りを5Dの動きで攻めるイメージをしながら行いましょう。

日頃の練習で準備しているかどうかが実践で使えるようになるかが決まります。

4アウト1インの形からの合わせ練習のドリル

4アウト1インのスペーシングの形からドリフト、ダイブ、ドラッグの動きを使うドリルです。

ドリブルでドライブを行い、それに対してオフボールムーブを行いながらドリルを進めていきます。

- 4アウト1インの形(インサイドの選手はボールサイドと逆側に置く)で配置し、トップのドライブで始める。

- 45°の選手はコーナーにドリフト、逆のトップにいる選手はドラッグしてスペースを埋める

- 逆サイドにいる選手は、ドリフトではなく、コーナーに降りて合わせるようにする

- 3人いるサイドにドライブした場合は真ん中の選手がカッティングしてダイブで合わせる

- チームでドライブの回数やパスの回数を決めて、達成したらシュートを狙うなど、ルールを決めて行いましょう!

実践イメージ: 相手ディフェンスが気づかないうちに、いつの間にかフリーになってボールをもらっている

場面: オフェンス全般、特にハーフコートオフェンス、パス回し

オフボールムーブのまとめ

・オフボールムーブは、ボールを持たない状態の時で、オフェンスに連動性とディフェンスの隙を作りやすくなる

・「4D」(ドリフト、ダイブ、ドラッグ、ディフェンス)をマスターすれば、効率的に得点チャンスを作ることができる。しっかりと使い分けて試合で活躍できるようになろう

③ピック&ロール(2人組の連携プレイ)

ピック&ロールは、ボールを持った選手(ボールマン)と、その選手にスクリーンをかける選手(酢クリーナー)の2人組で行う、最も基本的かつ効果的な連携プレイの一つです。

まず最初に覚えたい、バスケの代表的な基本戦術と言えるでしょう。

なぜなら、ピック&ロールは、一時的に2対1の数的優位な状況を作ることで相手ディフェンスに「ボールを持つ選手をマークするか、スクリーンをかける選手をマークするか」という選択を迫り、どちらかを必ずフリーにすることができるからです。

NBAでも、このピック&ロールを軸に、様々なパターンの方法で、多くの得点が生まれています。

インサイドにダイブした選手にパスをしてもよし、自らドライブからシュートを打ってもよし、スクリーンからポップした選手にパスしてもよし、などなど一度のピック&ロールでこれだけ選択肢が増えるので、オフェンスとしてとても有用な手段です!

実践内容:

- スクリーンのかけ方: スクリーンをかける選手は、ボールを持つ味方のディフェンスの前に立ちはだかり、体を張って壁になります。この時、動いたり腕を使ったりしてはいけません(オフェンスファウルになります)。

- ボールを持つ選手の動き: スクリーンをかける味方の後ろを通るようにドリブルし、ディフェンスを引きつけます。

- スクリーナーの動き: スクリーンをかけた後、ゴール方向へ向かって走り込む「ロール」をするか、外側へ開いてシュートを狙う「ポップ」をするか、ディフェンスの動きを見て判断します。

- パスの出し方: ボールを持つ選手は、スクリーナーがロールまたはポップした先のフリーになった味方へパスを出したり、自分自身でシュートやドライブを狙ったりします。

ピック&ロールの基本

- ボールマンに対して味方がスクリーンをかけにいく

- ボールマンがドライブをしかけ、スクリーナー(スクリーンをかけた人)はインサイドにダイブするorスリーポイントラインの外側に出る(ポップ)

- インサイドにダイブした選手にパスを出すorボールマンが自らシュートを打つ

ピック&ロールのよくあるミスと改善点

- スクリーンをうまく使えなく、数的優位を作ることができない。

-

スクリーンを使う際は、スクリーンのすぐ横ギリギリを通るようにしましょう。

スクリーンとの距離があるとそこからディフェンスがついていけてしまうので、隙間を埋めるようにすると改善します。

- ピック&ロールからインサイドにパスをする際に普通にパスを出したらパスカットされてしまった。

-

ピック&ロールからのパスはしっかりと駆け引きをしないと目線などからカットされてしまうことがあります。

普通のチェストパスだけでなく、バウンズパスやノールックパス、パスフェイクなどでタイミングをずらすように意識して練習してみましょう。

ピック&ロールのまとめ

・ピック&ロールは、ボールマンとスクリーナーで行うバスケの基本連携プレイ。

一時的に2対1の数的優位を作り出すことで、シュートやパス、ドライブの得点チャンスを生み出す。

ピック&ロールで重要になるのは2対1の数的優位をしっかりと攻めること。そして駆け引きを制してパスかシュートかを判断することです。

以下の記事ではアシストにつながるパスとして、ピック&ロールの駆け引きを紹介していますので、ぜひこちらの記事も合わせてご覧ください!

【まとめ】「頭を使うバスケ」で新たな可能性を見つけよう

いかがでしたでしょうか?「走らないバスケ」という視点から戦術を学ぶことで、バスケは体力だけでない、奥深い頭を使うスポーツだということが伝わったかと思います。初心者から始める方も、もっとスキルアップしたい中学生も、戦術を理解することで、バスケの楽しさは無限に広がります。

戦術理解はバスケの奥深さを知る第一歩

バスケにおける戦術理解は、このスポーツの奥深さを知るための第一歩なんです。

なぜなら、バスケは単なる身体能力のぶつかり合いではなく、頭を使うことで相手を出し抜き、チームで連携する戦略的な面白さがあるからです。

自主練でドリブルやシュートの基礎を固めつつ、戦術的な考え方を身につけることで、試合中の視野が広がり、パスやシュートの選択肢が増え、バスケがもっと楽しくなります。体幹を鍛えることも、これらの戦術を実践する上で役立ちます。

継続的な学習と実践で「頭を使うバスケ」を身につける

「頭を使うバスケ」を身につけるには、継続的な学習と実践が不可欠です。

自主練で戦術を意識したドリルを取り入れたり、チームでの練習で積極的に戦術を試したりすることで、試合で活かされる戦術スキルを身につけることができます!

この情報が、あなたのバスケライフをさらに充実させ、新たな可能性を見つける一助となれば嬉しいです!

【Q&A】

- 「走らないバスケ」とは具体的にどういうことですか?

-

「走らないバスケ」とは、単に体力を消耗する走り込みに頼るのではなく、戦術を理解し、効率的に動くことで体力を温存し、得点チャンスを生み出すバスケットボールのプレイスタイルを指します。

パス&ランやオフボールムーブなど、ディフェンスの一瞬の隙をつくような無駄なく効率的な動きを追求します。

- バスケ初心者や中学生でも戦術を学ぶメリットはありますか?

-

はい、大いにあります。体力や身体能力に自信がない方でも、戦術を理解することで相手の裏をかく「頭を使う」プレイが可能になり、試合で活躍できる機会が増えます。

また、チーム全体の連携力を高め、バスケの奥深さや楽しさをより感じられるようになります。

- 記事で紹介されている「頭を使うバスケ」の基本戦術3つは何ですか?

-

記事では以下の3つの基本戦術が紹介されています。

- スペーシングの基本: コートを広く使う意識を持ち、ディフェンスを分散させてスペースを作り出す戦術の基本です。

- オフボールムーブの活用: ボールを持っていない選手が、シュートやパス、ドライブのチャンスを作るために行う動きです。最初は4Dの動きをしっかりと理解してマスターしていきましょう。

- ピック&ロール: ボールを持つ選手とスクリーンをかける選手の2人組で行う、最も基本的かつ効果的な連携プレイです。

最も簡単に素早く数的優位が作れるので、チーム全体でどのような状況でも使えるように練習しておきましょう。

- これらの戦術を身につけるには、どのような練習が効果的ですか?

-

自主練では、コーンなどを仮想のディフェンスに見立ててスペーシングやオフボールムーブの動きを反復練習したり、チームメイトと2人組でピック&ロールの動きをゆっくりと確認したりすることが効果的です。

また、動画で自分の動きを客観的に確認したり、チームの監督やコーチから指導を受けることも上達への近道です。